安全で適切な治療を行う為に

私は「衛生学・公衆衛生学」と「はりきゅう理論」の統合教科である「総合医療学」という科目を

担当している北村です。

「はりきゅう理論」は、

鍼灸治療がなぜ効果があるのかを、人の身体の働きから理解する科目です。

入って間もない学生からは「腰が痛いのですが、どこに鍼をしたら良いのですか?」とたずねられることがよくあります。このような問いに応える科目の一つです。

「衛生学」とは、

健康・保健・公害・消毒法など衛生に関連したことを学びます。

今回は、その中から消毒法についてお話をします。

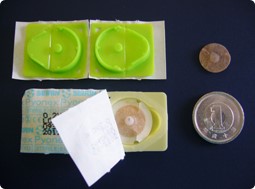

消毒法とは、患者さまの消毒や、施術者自身の消毒、治療院の消毒など、臨床においても重要なテーマとなります。

どのような寝具を使い、どのように鍼などの道具を衛生的に管理できるか。

施術者自身の身だしなみや手指の洗浄や消毒、患者さま自身の施術部位の消毒など、一つでも

ずさんな管理や操作があれば、細菌やウイルスによる感染症を引き起こす可能性が高くなるのです。

安全性を確保したうえでこそ、適切な施術が行えます。

そのような基本をしっかりと身に付け、自信を持って治療にあたれる鍼灸師になれるよう、一緒に

学んでいただければと思っています。

***************************************************

兵庫、神戸で鍼灸師を目指すなら!

5/18(日)体験入学会開催!! 神戸東洋医療学院/兵庫県神戸市中央区

*****************************************************

に見えます。

に見えます。

授業では化学反応を身近な現象を例に例える場合が多いのですが、

どうしても「食べ物」や「アルコール=お酒」の話題になってしまいます。

「アルコールには第1級アルコールと第2級アルコールがあり・・・」という説明は、

「日本酒での1級酒と2級酒と

アルコールの第1級アルコール、第2級アルコールとの違いは何か?」という内容に。

学生から

「先生、またお酒の話になってます。」との発言。

このように身近な現象を例として講義できるのも、化学の面白さです。

授業担当:中村(天津中医薬大学 日本校)

授業では化学反応を身近な現象を例に例える場合が多いのですが、

どうしても「食べ物」や「アルコール=お酒」の話題になってしまいます。

「アルコールには第1級アルコールと第2級アルコールがあり・・・」という説明は、

「日本酒での1級酒と2級酒と

アルコールの第1級アルコール、第2級アルコールとの違いは何か?」という内容に。

学生から

「先生、またお酒の話になってます。」との発言。

このように身近な現象を例として講義できるのも、化学の面白さです。

授業担当:中村(天津中医薬大学 日本校)